私は、機構設計者である。今まで十機種程度の某電気製品の開発にかかわってきた。強度設計、可動機構の設計、冷却設計、材料や加工の最低限の知識、それらにかかるお金の概算、各種試験、法律、特許出願などに関するそれなりの知識をもっている。振り返れば、数百の部品の設計をしてきたと思う。

そんな私のモノづくりへの意欲は衰えることを知らず、暇さえあれば様々な分野に好奇心を向け、知識を増やし、それらを用いた新たなメカニズムを構想しようとしている。もちろん、家庭は大事にしつつであるが。。。

最近、生成AIやネット検索などで、現在の購買の潮流を調べたりするうちに、何となくブームになりそうなモノづくりの視点がある気がしている。今日は、それを述べたいと思う。

結論から言うと、それは「間の設計をする」という意識である。

モノづくりをするときに、右をとったら左が立たずというトレードオフの要求というのは多々ある。従来は、右と左に優先度を定め、優先度の高い方に触れ切った設計をするか、優先度の高い方に比重を高めた設計をしてこれを克服してきた。従って、ある程度経験を積んだ設計者なら、その形状や構造から何を優先した設計なのかを判断することができた。例えば、軽量化と強度は、時にトレードオフの関係になることがある。軽く高強度な材料を選定してもなお軽量化を求められる場合は、強度に悪影響しない範囲で減肉を行ったり、軽量化を優先して強度を一段妥協したり、複合部材間の協同的な効果で強度を補完したりする。減肉というのは、構造部材に複数空いている丸孔をイメージしていただければよい。複合部材間の協同的な効果というのは、基礎部材の表面に塗料を塗ったり、シートを張ったりして、基礎部材と追加部材間で強度を高めあうことをいう。組立て工数が上がるので嫌われるが、私は好きである。

間の設計をするというのは、トレードオフの関係にある要素の中間域の特性を採用するということである。別の言い方をすれば、実使用上最低限な両方の特性を見出すということである。このようにする利点は、二つある。一つは、無理のない設計になり、今後の状況に応じて対応できる冗長性を残せるということ。もう一つは、意図的に中間特性を備えた機構になるので、従来にあまりない形態を提案できるということである。

間の設計について、もう少し具体的にどういうものか述べる。例えば、刃物を考える。切るためには、刃先を鋭利にする必要がある。しかし、鋭利にしすぎると衝撃に弱く、刃こぼれしやすくなってしまう。そこで、刃先を「切るために最低限必要な鋭利度」にしようと考える。すると、極めて鋭利な刃物の刃先と比べて、刃先がミクロンレベルで平坦な物になる。この刃物と、極めて鋭利な刃物が切り結んだ場合、より鋭利な刃物の刃先はこぼれるであろう。鋭利な刃物の刃先は、鋭利度に劣った刃物のミクロンレベルの平坦面に強度負けするからである。このように、間の設計とは「トレードオフの関係にある要求に対して振り切った形態にするのではなく、各要求が実現できる最低限の形態を模索すること」であると私は考えている。この設計をするときに、ある要求の最低限の形態が見つからない場合は、もう片方で探してみる。先の例なら、刃物における最低限の強度というのは、なかなか見つけにくいかもしれない。そこで、切るための必要条件を模索するのである。両要求の最低条件が見つかった場合は、その範囲内でどちらよりに作るのかは、設計者の自由である。

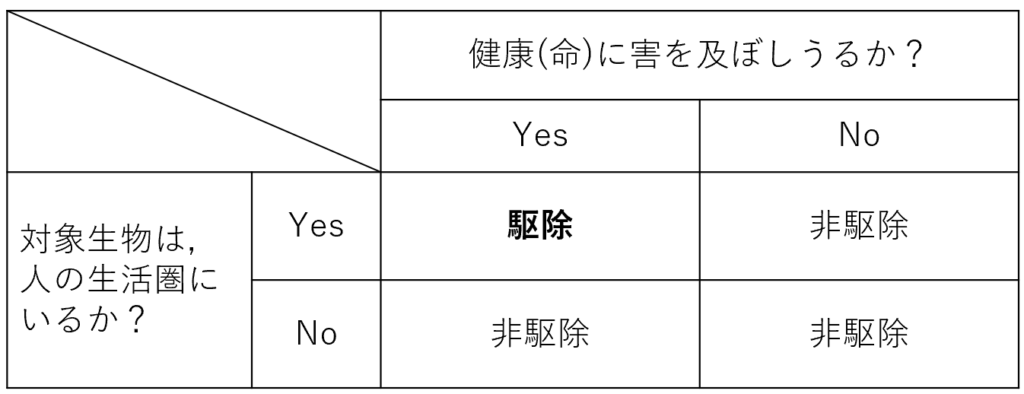

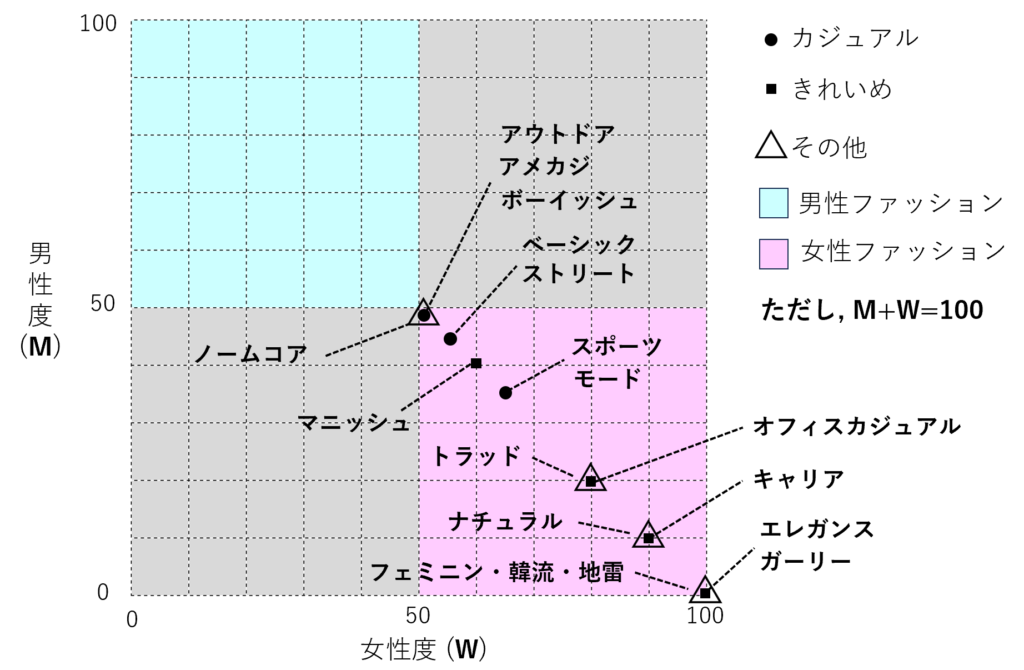

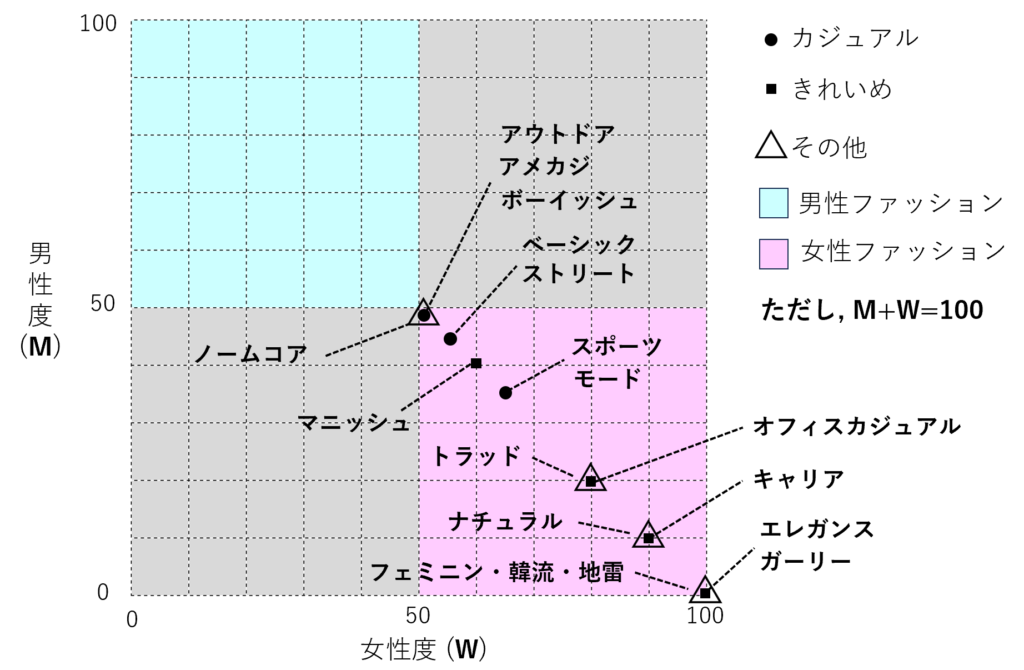

この間の設計と私が勝手に呼んでいる考え方だが、年々、アカデミックの分野や、嗜好品で増えてきたように思う。ある物体間の摩擦力はある固有の一定値の有無で考える人が多いと思うが、非線形に推移する条件があるので、この領域を有効に使おうとする研究をしばしば目にする。また、価値の多様化で、ジェンダーレスが騒がれて久しい( 本当に大多数の意見なのか!? )中、男性的な女性ファッションを想定した製品も目にするようになった。ここでは仮に肉体的な女性が纏うファッションを女性ファッションとし、その上で、男性度と女性度という主観的指標で様々な女性ファッションを分類すると下図のようになると私は思っている。( あくまでも主観なのでご容赦ください )

カジュアル系( アウトドア, アメカジ, ボーイッシュ, ベーシック, ストリート , スポーツ, モード )を着ると、性差の少ないファッションに近づく。一方、きれいめ系 ( オフィスカジュアル, キャリア, エレガンス, ガーリー )は、その服装を見た瞬間に男性を魅了する女性ファッションである。ただし、きれいめ系でもマニッシュは、ズボンやジャケット、コートやブーツ、色合いなどに男性ファッションを一部取り入れるので、ファッションの存在領域としては、カジュアルと一部重なると思っている。カジュアルやフェミニンの女性ファッションを、体形が女形の男性が着たら、一瞬、性別が分からなくなる。同様に、やせ形や筋肉質の女性がこの領域の服を着ると、性別が分からなくなる。

さて、前置きが長くなったが、これらの女性ファッションの特徴を仮定したとき、あなたがジュエリー会社の企画者として「男性的な(ex.ごつくて大きい) 女性ものの装身具を企画してください」と言われたら、どんな提案をするであろうか?間の条件を定義してみてください。つまり、男性や女性らしさに振り切った提案ではなく、両性の比率をどのように決めるか、考えてみてください。

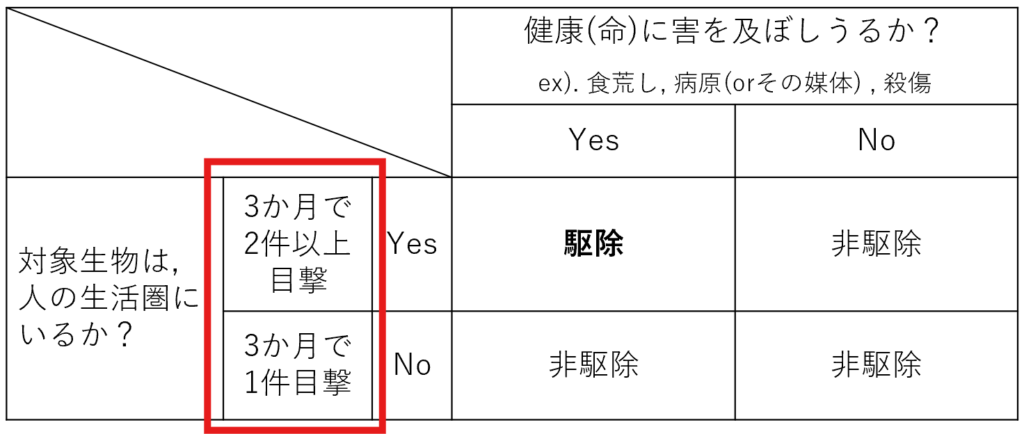

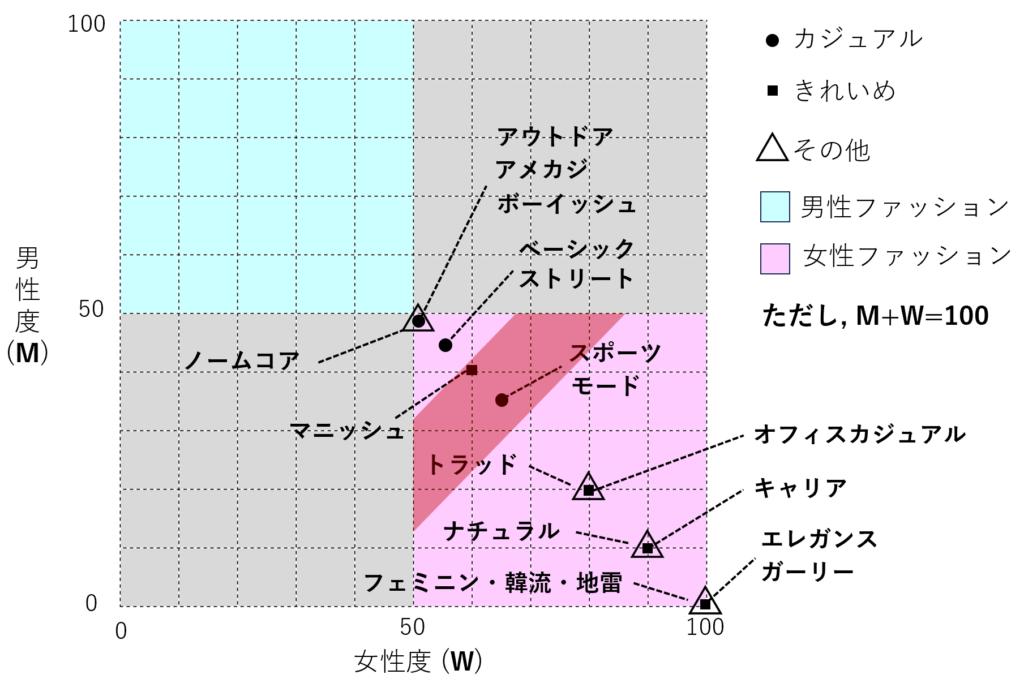

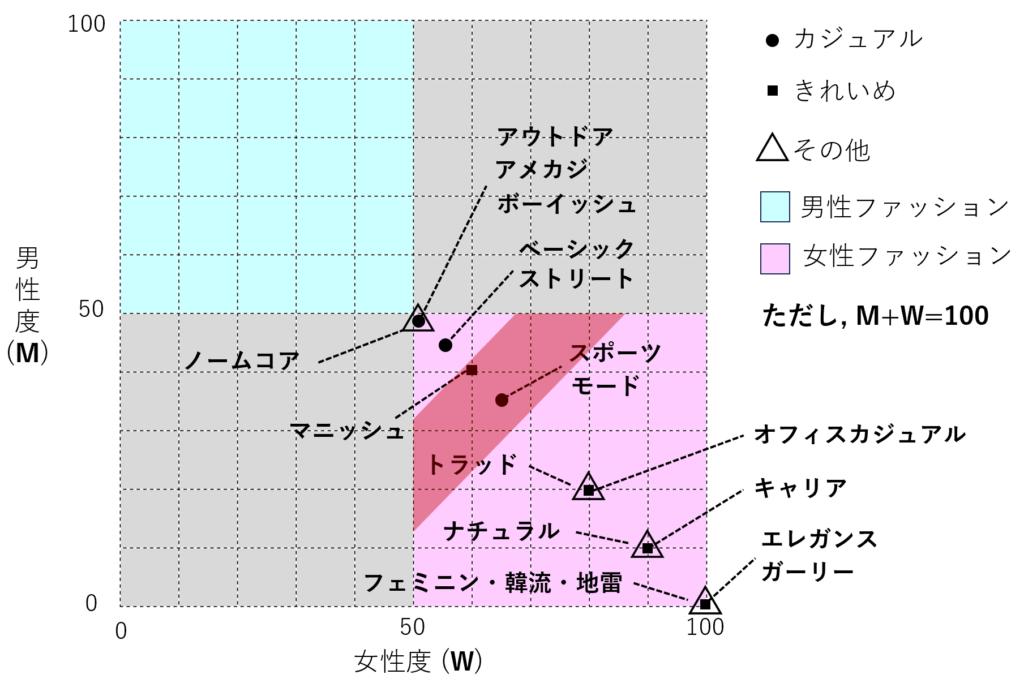

上図だと、女性ファッションにおける女性度の変域は 50~100である。同男性度は 0~50である。この中で、そのファッションを纏うことで女性と判定してしまう、または中性と思ってしまう境界領域があるはずである。なぜなら、服は、人の裸体を隠し、人の身体的特徴を曖昧にする効果があるからである。そこで例えば、下図の赤領域のファッションをそのように定義する。この定義は、チームメンバーと会話して感覚的に決めるでもよいと思います。それがその組織の意思決定になり、個性になるので。

赤領域をより左上にいけば中性的ファッション(≒男性が着ていても違和感ない)に感じやすく、逆に右下にいけば女性ファッションと感じやすい。今、起案しようとしているのは、男性的な女性物製品なので、方向的には左上である。このとき、アウトドア、アメカジ、ボーイッシュ、ベーシック、ストリート、ノームコアに属する製品ならば、大きくごつい製品を提案しても問題ないと思われる。身近な例としては、G-shock や タイメックスの腕時計であろう。これらは、本来は男性向けに設計されており、その女性向けモデルが出ているにもかかわらず、女性がファッションアイテムとして腕にしているのを町中で観察できるのは、この予測が満更でもないことの証左ではないかと思っている。ここで、赤領域より左上では、ゴツイ大きな女性アイテムは十分な既存市場があると考え、もう少し女性向けの物にしたいと考えると、境界域のレッドゾーンを含めた右下のファッションに適合する品を起案することになる。しかし、トラッドやオフィスカジュアルより右下は女性度が強すぎるので、大きくゴツイ品物はあまりにも不釣り合いである。そこで、レッドゾーンにいる「マニッシュ、スポーツ、モード」あたりで受けそうな品を起案すればよいと考える。例えばマニッシュは、男性度40、女性度60の割合のファッションと仮定していた。とすれば、その製品の外観を決める要素を例えば10分割し、4つを男性を連想する特徴に、残り6つを女性を連想する特徴にしたりする。

以上、間の設計と、それを男性的な女性ファッションを例に考えてみた。「対立項があるとき、各項の特性が各々発現する境界域を見定め、その中のわずかな自由度で起案・設計する」という間の設計という視点。トレードオフ解消の一つの考え方として、今後も意識し、ウォッチしていきたいと思う。

※ トレードオフでない関係には、使えないのでご注意。