最近、靴を購入した。普段使い用のウォーキングシューズである。

ネットで情報収集し、店舗で質感や足形状への追従性などを確認し、過去の経験から三年ほど使用できると考え、購入した。価格は、約2万円である。

私の考える良い靴とは、下記の条件を満たすことである。

①. 歩きやすいこと。

②. 丈夫であること。( 補修含め、2年は美しく使える )

③. 落ち着いた外観であること。

④. 価格が①~③に対して適切であること。

これらの点をまずネットから情報収集する。このとき、①と③については、非常に優れたものが多く、直ぐに価格とのバランスが良い候補が10足ほど揃う。しかし、これらについて②の点で口コミを見ると、全く参考にならないことが多く、選定が振り出しに戻ることが度々ある。

どういうことかと言うと、ある人は三か月で壊れたといい、別のある人は三年間使っていても大丈夫という。。こういう情報が交錯しているのである。これを見て私は、こうした問題の原因は、「靴そのものの構造的な壊れやすさ(強度)」と、「靴を使う人」にあると仮定し、選定を見直すことにした。

まず、強度についてである。私は、靴の設計者ではない。しかし、電気製品の機構設計に関わる者として、日々、強度は重要課題の一つとして意識している。電気製品の設計ならば、「想定使用条件に対応する安全率を設定し、その負荷に耐えられる」ように構造を作る。もし、靴も同じ視点で設計されているのならば、少なくともその靴は、「想定した使用者が、想定される使い方をする分には、想定された期間」で壊れるはずがないのである。こう考えると、知らないメーカーやファッション店の出した靴は信頼性が極めて低そうに感じてしまう。というのも、体重40~100kgの物体に、踏み込みによる初速が加わって立式される衝撃力Nが、歩行の時に、靴を圧縮させたり、摩擦力(μN)という形態で常に靴を摩耗させたりしているのだから、論理設計をしないと直ぐに壊れるのが当たり前だと思うからである。そう考えると、会社のサイトや展示会で靴の3D設計とCAE解析のデータの一部を公開しているメーカーは、若干信頼できるような気がする。特に、スポーツシューズメーカーや登山靴メーカーの製品は、衝撃との戦いを常にしており、新製品発表会のときは前述のデータの一部を公開するので、期待が持てる。そこで、私は、こうした会社の製品で、選定を絞ることにした。

次に、こうした会社の製品であっても、やはり、三か月ほどで壊れたという口コミを見かける。ここで、街にでて、色んな人の歩き方を観察すると、皆、ビックリするくらい汚い歩き方をしていることに、私は愕然とした。つまり、ちゃんと踏み込まないで歩いているのである。後で詳細するが、これらの歩き方による衝撃が靴にかかることは、靴の設計者たちも想定外なのではないかとさえ思ってしまうくらいだ。汚い歩き方をしているかどうかは、歩行音を聞けば分かる。というのは、音の大きさと強弱の特性から、靴に加わる負荷具合を推定できると考えるからである。

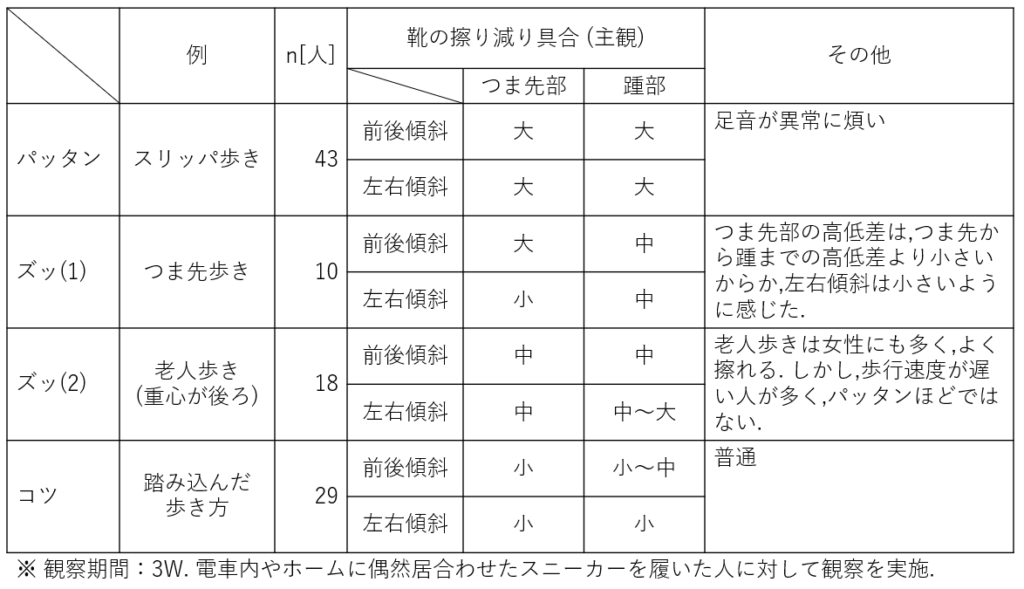

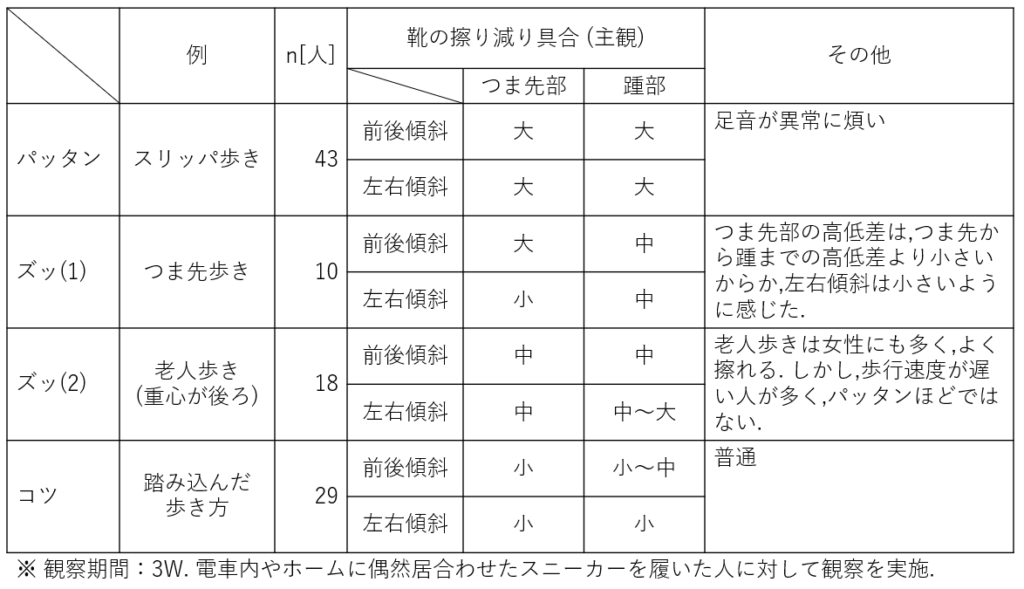

例えば、私が100人の観察したところ「パッタン、パッタン(43人)」「ズッ、ズッ(28人)」「コツ、コツ(29人)」と言う具合に分類できた。この中で、靴のかかとが削れが激しい順に並べると、「パッタン、パッタン」「ズッ、ズッ」「コツ、コツ」であった。前の二種類だけで、実に70%を占めていた。まとめると下図になる。順に少し説明する。

図. 管理人の街角における独自調査結果

「パッタン」は、パとタンの部分で、一回の踏み込みつき二回の大きな着座点を持っていると考えられる。イメージとしては、スリッパやサンダルを履いて、高速歩行するときの要領である。踏み込み時の「パ」で大衝撃が踵に加わり、その後、踏み込む力を靴底で分散させる「彫り」をあまり使わないで、靴の前部で「タン」と着地する。パとタンそれぞれの時間も、他の着地方法に比べて長いために、靴底で広く力を受け止められないので、着地点の衝撃は極めて大きいと思われる。従って、こうした歩き方の人の靴は、靴の前と後ろが大きく削れており、恐らく直立不動が難しいとすら感じるほどに歪に擦り減っている。加えて、足音が異常に大きく、品の無い人に感じる。(実際、見た目や所作もおかしいい人が多い 。)

「ズッ」は、二種類の人がいる。「前足で着地し、歩くたびに推進を止めるような歩き方の人」と、「靴を引きずるように歩く人」である。前者は、前足部が大きくすり減っているのが外目でよくわかる。現代剣道をやっている人や、フォアフット走法の人は、ひょっとしたらこうした傾向があるのではと感じる。後者は、重心が後ろに落ちがちな老人によくみられる傾向である。先のパッタンよりは傾斜は小さいが、踵が削られている。最後の、コツコツは、一番まともで、靴底の削れ具合や傾斜も前のパターンに比べて明らかに小さい。これは、一次衝撃を踵部で受け止めた後、靴底全面で摩擦を効かせながら次の推進のつなげているので、靴の削れ具合の偏りが先例に比べて少ないからではないかと感じた。いわゆる、しっかり踏み込んだ歩き方が、一番靴に負荷を与えないのだろうということである。これは逆にいうと、多くの人は、しっかり踏み込んで歩いていないということである。その結果、靴の劣化は早まり、歩く音がうるさいので、品のない人に見られる可能性があり、良いことはないなとも思った。

以上から、靴を長く使うには、「靴の耐衝撃設計をしっかり行っていると思われるメーカーの品を探す」「しっかり踏み込んで歩く」ことが大事であると思うのである。

【本日の動画】白波

自然の絶妙なバランスで白波が生じています。歩き方も、人生も、バランスが大事だと思うのです。